ブログ

クライアントやセミナーにご参加の皆さんによく聞かれることの一つに

「日香理さんはどのように情報収集しているんですか?」

というのがあります。

今回は、私、大杉日香理が、日々どんな風にアンテナを張っているのかについて、お伝えしたいと思います。

目次

その1 出先では地元の本屋に行くべし

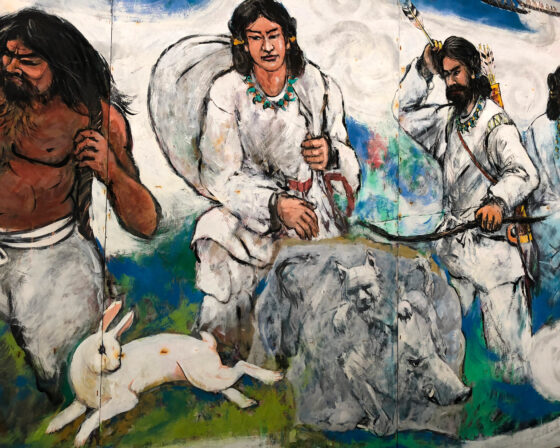

学生時代からのたくさんの史跡巡りの時に始まり、現在は出張で各地域に訪れるたび、時間さえあれば地元の本屋さんや図書館に立ち寄ります。本屋ならどこでもよいかというとそういうわけではありません。できるなら、チェーンの大型書店ではなく地元に密着した本屋さんがベストです。

なぜなら、そういうお店には大抵、地元の地理・歴史のコーナーがあるからです。

そこには市井の郷土研究家の方の自費出版本や地元新聞社の運営する出版社による本などその地域ならではの本がたくさん並んでいるのです。

それぞれの地域に長く暮らしている方々が上梓する本には独自の視点があります。主要な歴史の流れの中では埋もれてしまっている意外な場所の記録や伝承などが記されていることがあり、驚くこともしばしば。

まさに地域の風土史を知るための宝の山であり、「歴史の中で語られてきた当たり前」が実際はどうだったのかと推測するための絶好の材料にもなるのです。

そのような意味では、同様に、各地の観光協会や郷土資料館を訪れるのもおすすめです。

その2 集めた情報を元に実際に現地に行ってみるべし

情報を得られたら、今度は実際に現地に行ってみます。

もちろん、情報をしっかり頭の中で吟味するのも大切です。しかし、現地に行ってみないと、わからない、ひらめかないこともあるものです。

若い頃は文字通り、足で歩いて、一つひとつを検証してまわりました。レンタルサイクルで走り回って真っ黒に日焼けするといったことも。さすがに、今は、タクシーを利用して、ポイントを押えてまわっておりますが。

集めた情報や絵地図などを元に歩いてみると、今はただの草だらけの野原であったり川の流れが変わっていたりと当時とは異なる部分も多々あります。それでも、山の位置や光の方向などを見極め、当てはめていくと、何百年も前にその場で起きていたであろうことに想いを馳せることができるのです。

先人たちが本当にこの場所に存在し、立ち回っていたのかと感慨にひたることもあれば、伝承されている状況が不可能ではなかったのかと疑問が生じることもあります。

「定説を疑う」という視点も、部屋を飛び出し現地に向かうというフィールドワーク的な動きから得られたものです。

その土地ごとの空気感を肌で感じながら、歴史をありありと自分ごととして味わい、机上や頭の中だけの情報を更新することは、視点・視座を多様にするものなのです。

【関連記事】定説を疑う。思い込みにとらわれない考え方

その3 些細な会話からも気づきを得るべし

3つ目は先の2つとは少し方向性が違います。

私は、誰とどんな会話をしていても、その時に抱えている課題に対するヒントが見つからないか、頭をフル回転させながら向き合っています。そうすると、もちろんお相手の話に集中しながらも、さまざまな気づきがどんどん出てくるのです。

一つの話題の会話の中でも、そのお相手によって、さまざまな示唆が含まれているもの。それらを取りこぼすことなくキャッチし、後ほど自分なりに深掘りするのです。そんな中から新たなアイデアや解決策も生まれてきています。

これはお相手の話を上の空ではなく、真剣勝負で聞くからこそ。

ぜひ試してみてください。

その4 インプットしたものは必ずアウトプットするべし

情報収集の方法を3つお伝えしましたが、最後に一番大切なのは、インプットしたことは必ずアウトプットするということです。

せっかく、本を読んだり、さまざまな経験をしたり、誰かの貴重な話を聞いたりしても、それをそのままにしていたのでは自分の糧にはなりません。インプットはアウトプットすることにより経験値へと変化するものなのです。

ここでいうアウトプットとは、仕事として形にするといった成果物として世に出すことばかりを指すのではありません。

自分なりの内省も立派なアウトプットになります。

本を1冊読むにしても、

「なぜその本を選んだのか」

「何がわかったのか」

「読む前と後とでは何が自分の中で変化したのか」

といったことを、自分に問いかけ、言葉にしてみましょう。言語化することによりインプットされたことがくっきりと明確になり、経験値として蓄積されるのです。それはすべて、ご自身のオリジナルの財産となるはずです。

今回お伝えしたのは、私なりの4つの方法です。これらを参考にしてご自分なりの方法を見つけ、たくさんのインプットとアウトプットを行い、経営や人生に生かしていってくださいね。

メールマガジン『とこわかジャーナル』

アテアでは、メールマガジン「とこわかジャーナル」を毎週月曜日・月4回発行しています。

セミナーやイベントなどの最新情報をはじめ、緩急力ある経営のためのひと言や日々の気づきなどを発信しております。

こちらもおすすめ

人生はフルマラソン。経営はその一区間です。長距離だからこそ、適切な緩急が大切ですね。Twitterでも歴史、神社、史跡を題材に経営力を高めるためのヒントをつぶやいています。

その他のブログ

【光輝ブログ】宇佐市平和資料館を訪れて、改めて感じた慰霊の気持ちと平和への想い

目次宇佐市平和資料館で特攻隊員の疑似体験をして想いを馳せる初めて訪れた宇佐市平和資料館実物大の零戦模型のコックピットの衝撃疑似体験し考え続けることで先人の行動や……

2025年08月01日

「ひかり塾」同窓会で再確認した人との関わりの大切さと気づきの連鎖

目次ひかり塾を経験した皆さまの集まりが新たな気づきを与えてくれる共通認識と心理的安全性の確保で内気な人も旧知の友のように他の人との関わりがあるからこそ可能なこと……

2025年08月01日

神社と漢方の意外な3つの共通点。より広い視野で包括的に学ぶ意味とは

目次大きく3つの共通点がある神社と漢方古来、根付いてきた神道の影響により日本になじんでいった漢方歴史的に見ても共通点の多い漢方と神社一部が全部、全部が一部。包括……

2025年07月03日

「劇場版『名探偵コナン』」と「神旅®」~忘れ去られた神様との繋がり感を取り戻す~

「目の前にいるわけではないのに、遠い昔ここにいた方々と出会い、通じ合えたような気がした」 先日、「神旅®アウェイク」を行った宇佐の地で、歴史上の人物に共感し、ご……

2025年06月13日

【光輝ブログ】アメリカの海軍史研究者にも「幸運艦」といわしめるほど名を馳せた駆逐艦「時雨」

旧日本海軍が所有していた艦はほとんどが悲劇的な結末を迎えています。ですが、そんな中でも不思議なほどに被害を受けることなく生き残った艦が何隻かあります。 「幸運艦……

2025年06月02日

日本古来のマインドフルネスで整える自分軸。経営者に伝えたい決断力の高め方

アテアでは先人の知恵を大切にし、それらを人生や仕事に生かしていただくための知識や具体的なワークをお伝えしています。ですが、先人の知恵とはどういったものか具体的に……

2025年05月30日

【見えない世界の基本①】人も土地も物も。誰もが持つ情報空間とは

アテアでは、「神旅®」を始めとするセミナーやビジネスコンサルティングなど各種サービスを通して、皆さまが望む未来へと向かうためのお手伝いをさせていただいています。……

2023年11月27日