ブログ

もし、あなた自身の整える力をさらに深めたいと感じたなら

神社学を体系的に学び、

理念を育てる整える力を磨き続けるための場として、

私たちは【神社ゼミ】を開いています。

神社ゼミでは、

• 神社という場に秘められた整えの構造

• 心理学と重なる「人が整う仕組み」

• 日本の風土が育んだ、中庸に立ち戻る知恵

を、理論と実践の両面から紐解いていきます。

言葉だけではなく、整えた空気を生み出す力を育てる

それが、神社ゼミの一番の目的です。

焦らず、取り繕わず、静かに自分自身の物語を磨き続けるために。

そして、その物語を通して、周囲と未来に静かな流れを生み出していくために。

もし、あなたがさらに一歩踏み出したいと感じたなら、

神社ゼミでお待ちしています。

▶︎ 【神社ゼミの詳細はこちら】

⸻

【目次】

1. 理念とは「整える力」で育てるもの——神話と経営に共通する構造

2. 神話に学ぶ言動一致——因幡の白兎が示した“見えないところでの誠実さ”

3. 【体験談】理念が“言葉だけ”だった企業に起きた静かな変革(具体成果も記載)

4. 偏りが理念を歪める——確証バイアスがもたらす盲点

5. 中庸とは何か——偏らず、流れを見極めるための心の整え

6. 理念を崩すもう一つの罠——「内と外の不一致」神話から読む(例:八十神の振る舞い)

7. 整える力が理念を空気に変える——場が人を動かす瞬間(神社構造との共鳴)

8. 神社学が伝える整える力・中庸・未来をつなぐ知恵とは

9. 理念浸透とは「中庸から響く声」になること

10. あなたの理念が未来を動かす——神社学とともに歩む整える力

⸻

【第1章】理念は“掲げるもの”ではなく“整える力で育てる物語”

「理念はある。けれど、なぜか社員に伝わらない」

そんな悩みを抱える経営者の方は少なくありません。

実際、理念を立ち上げた直後は熱量があっても、

いつの間にか形骸化し、社内の空気とズレていくことは珍しくないのです。

なぜか?

それは、理念を「掲げるもの」だと捉えているからです。

理念は、掲げるものではありません。

理念とは、“整える力”で育てていく、共に歩む物語なのです。

理念は「言葉」でありながら、単なるメッセージではなく、

日々の選択と行動の“背景”をつくるものです。

• 誰と一緒に仕事をしたいか

• どんな未来をつくりたいか

• 目の前の判断をどう選ぶか

これらすべてを、静かに支えているのが理念です。

そして、支えるためには、言葉だけでなく、整える力

つまり、「日々自分自身を整え続ける力」が不可欠なのです。

理念は、きれいな文章を書いて完成するものではありません。

整え続けた先に、自然と滲み出る空気によって、はじめて組織の中に根づいていくのです。

この原理は、神話にも色濃く刻まれています。

そして、それを体系的に現代に活かすのが、神社学の視点です。

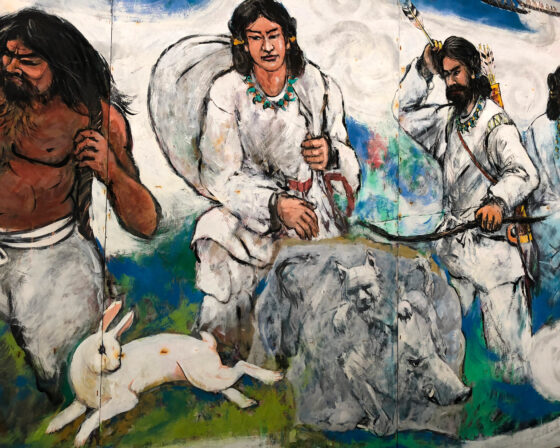

【第2章】神話に学ぶ理念浸透——因幡の白兎が示した“見えないところでの誠実さ”

理念浸透を考えるとき、私たちがまず心に留めたいのは、「誰が見ていないところでも言動が一致しているか」ということです。

この大切さを、古代から伝えているのが、

因幡の白兎(いなばのしろうさぎ)の神話です。

舞台は、現在の鳥取県東部

かつて「因幡の国」と呼ばれていた地域。

その砂浜で、一匹の兎がひどく傷つき、泣いていました。

兎は、身体中の皮を剥がされ、砂の上で苦しみながらも、誰かに助けを求めていました。

この兎は、ただの動物ではありません。

文献によれば、「白」ではなく「素」兎と記されており、「素(す)」とは、二心ないこと、偽りのない本性を意味する言葉です。

つまりこの兎は、単なるかわいそうな存在ではなく、相手の本心を見抜くための存在として描かれていたとも解釈できるのです。

砂浜に倒れていた兎は、見た目の優しさや立派さではなく、内側にある本当の在り方を見極めるために、出会う者たちの心を試していた。

そんな側面も、この神話から読み取ることができます。

そのとき、求婚のために旅をしていたのが、

八十神(やそがみ)と、末弟であるオオクニヌシでした。

八十神とは、オオクニヌシの多くの兄たちであり、彼らは島根県の出雲から鳥取県に向かって進んでいました。その際、旅の荷物をすべて弟であるオオクニヌシに持たせ、自分たちは悠々自適に先頭を進んでいたのです。

そんな八十神たちは、傷ついた兎を見て、面白半分に嘘を教えます。

「海水を浴びて、風に当たれば治る」と。

当然そんなことをすれば、皮膚のただれた兎の傷はさらに悪化し、痛みが増すだけです。

彼らは目の前で苦しむ者に対して、誠実な態度を取ることなく、場当たり的にその場しのぎの対応をしてしまったのです。

そこへ、八十神たちが去ってからしばらくして、オオクニヌシが通りかかります。

彼は兄たちのように兎を笑ったりせず、真剣にその傷の様子を見て、兎の話を丁寧に聞き、そして自分が知る限りの正しい方法——真水で身体を洗い、蒲(がま=植物)の花粉を塗る治療法を教えました。

オオクニヌシは、自分の持てる知識を総動員し、

一つひとつを丁寧に確認しながら、兎のために最善を尽くしたのです。

この物語が教えてくれるのは、単なる「親切心」ではありません。

• 目の前の存在に、どこまで誠実に向き合えるか

• 見えているものだけでなく、その内側に敬意を持てるか

• どんな相手にも、自分の本当の態度を貫けるか

それこそが、理念を整える力であり、言動一致の本質だということです。

しかも、この白兎は、単なるキャラクターではなく、八上姫(やがみひめ)——求婚相手の姫のお使いでもありました。

つまり、オオクニヌシが誠実に向き合った兎こそ、姫が信頼を寄せた存在だったのです。

オオクニヌシの求婚が成功したのは、姫に直接向けた言葉や態度ではなく、見えないところでの誠実な行いによって決まったのです。

現代の経営も、まったく同じです。

• 目の前の取引先だけに取り繕う

• 社内外で態度を使い分ける

• 表向きの理念だけをアピールする

そんなことでは、本当に人の心を動かすことはできません。

誰も見ていないとき、一見関係なさそうな相手に対しても、整える力を持ち、一貫した態度で接すること。

そこにこそ、理念が“空気”となって組織に浸透し、未来を変えていく力が宿るのです。

【第3章】 【体験談】言葉だけだった理念が“整える力”で動き出した日

「理念を掲げたのに、社員には伝わらない」

そんな違和感を抱えていた、ある経営者の方がいました。

彼は、創業者である父の代から引き継いだ企業を守りながら、自らの代で新しい挑戦をしようとしていました。

だからこそ、自社の「存在意義」を言葉にして、社員にも浸透させたい——そう願い、理念の制定に取り組んだのです。

最初に掲げた理念は、どこか立派で、聞こえのよいものでした。

確かに、言葉の整合性は取れていました。

けれど、どこか表面的な印象が拭えず、社員たちの心には、深く刺さることがありませんでした。

会議では、理念を唱和する時間も設けました。

社内報にも、理念の言葉を掲載しました。

けれど、実際の業務において、社員たちがその理念を“自分ごと”として行動に落とし込むことは、ほとんどなかったのです。

そんなとき、彼は、神社学の視点に出会いました。

「理念は、掲げるものではない。整える力によって、自然と滲み出るものだ。」

その言葉に、彼はハッとしたといいます。

そこから彼は、焦ることをやめました。

スローガンを声高に唱えるのではなく、まず自分自身が、理念に即した行動を“整える力”で磨くことに集中し始めたのです。

• どんな小さな判断でも、理念に照らして選ぶ

• 短期的な利益より、中長期の信頼を選ぶ

• 表向きの振る舞いではなく、見えないところでの一貫性を意識する

目に見える取り組みよりも、日々の“整え”にこそ力を注いでいきました。

最初は、すぐに変化は起きませんでした。

けれど、半年、1年と経つうちに、社員たちの間で、こんな言葉が交わされるようになったのです。

「うちの会社って、他と違う空気があるよね。」

「この判断って、うちらしいよね。」

理念を「言葉」として覚えていなくても、空気として、社員たちが感じ取り、自然に日々の判断に生かし始めたのです。

そして、もうひとつ、大きな変化がありました。

彼らが長年取り組みたかった、販路拡大となるプロジェクト。

これまで何度も門前払いを食らっていた取引先から、突然「一緒にやりましょう」と声がかかったのです。

理由を聞くと、

「御社の空気感や、社員さんたちの対応を見て、信頼できると感じたから」

そう告げられたと言います。

整えた理念は、押しつけなくても伝わる。

整える力で育った空気は、自然と人を惹きつける。

彼が体感したのはスローガンではなく、生きた理念が未来を動かすという、確かな実感だったのです。

【第4章】偏りが理念を歪める——確証バイアスがもたらす盲点

どれだけ美しい理念を整えたとしても、それを正しく根づかせるためには、もう一つ、見逃せない壁があります。

それが、『確証バイアス(confirmation bias)』です。

確証バイアスとは、

「人は、自分が信じたいと思っている情報だけを集め、それに合わない情報は無意識に無視する」

という心理的傾向のことです。

そして、この偏りは、意図的にではなく、誰にでも無意識のうちに起こります。

なお、この確証バイアスという概念は、1966年に、イギリスの認知心理学者ピーター・カスカート・ウェイソンによって提唱されました。

ウェイソンは、「ウェイソン選択課題」というロジックパズルを考案し、人が仮説を検証する際、自分に都合のよい証拠ばかりを集め、反証となる情報には無意識に目を向けないという傾向を、実験によって実証しました。

現在では、確証バイアスは心理学・認知科学・行動経済学の分野で広く認められており、人間の判断や意思決定に深く影響を与える代表的な認知バイアスとされています。

たとえば、「この取引先は信頼できる」と思っていれば、その取引先の良いエピソードばかりが目に留まり、リスクや違和感のサインは無意識に見落としてしまう。

逆に、「この社員は信用できない」と思い込んでしまえば、どんなに小さなミスも目についてしまい、逆に良い働きは過小評価してしまう。

これが確証バイアスです。

理念の浸透においても、確証バイアスは大きな影響を与えます。

経営者自身が「うちの理念は伝わっているはずだ」と思っていると、表面的に理念を唱和している社員の様子だけを拾って安心してしまい、実際には根づいていない深い課題には気づけなくなる。

また社員側も、「この会社の理念なんて建前だ」と最初に思い込んでしまえば、どんなに経営者が本気で行動していても、それを素直に受け取れなくなってしまう。

つまり、理念を伝える側も、受け取る側も、無意識のバイアスによって、現実をねじ曲げて見てしまうリスクが常にあるということなのです。

この盲点に気づかずにいると、いくら理念を整えたつもりでも、「伝わったつもり」になっているだけで、実際には心には届いていない、ということが起こります。

この構造は、因幡の白兎の神話にも通じます。

八十神たちは、「自分たちは選ばれるべき存在だ」という前提を持っていました。

だからこそ、目の前の白兎が何者かを深く考えず、

苦しむ姿にも誠実に向き合わず、いい加減な態度を取ってしまった。

自分たちは当然選ばれるという「見たい現実」しか見ていなかったのです。

一方で、オオクニヌシは違いました。

彼は、自分の立場や先入観に囚われることなく、目の前で苦しむ存在に心を傾け、自らの持てる知恵を尽くして向き合いました。

だからこそ、白兎に認められ、最終的に八上姫にも選ばれたのです。

経営においても同じです。

確証バイアスに陥れば、

• 都合のいい現実だけを信じてしまう

• 理念が「できているつもり」になってしまう

• 部分的な情報だけを拾って自己満足してしまう

だからこそ、自分自身の心を整える力が必要なのです。

• 自分がどんなフィルターで世界を見ているのかを問い直すこと

• 「本当に伝わっているだろうか」と、恐れずに問い続けること

• 違和感を無視せず、立ち止まって整え直すこと

それが、理念を言葉だけでなく、行動と空気にまで根づかせていくために必要な姿勢なのです。

【第5章】中庸とは何か——偏らず、流れを見極めるための心の整え

理念を整え、未来へとつなげていくためには、

もう一つ欠かせない要素があります。

それが、中庸(ちゅうよう)です。

中庸とは、「ただ真ん中をとる」ことではありません。

どちらかに偏ることなく、目の前にある流れを、あるがままに見極める心のあり方のことです。

そしてこれは、理念浸透においても、経営においても、驚くほど大きな力を持っています。

前章で触れた確証バイアスが示すように、私たち人間は、無意識に偏りやすい生き物です。

• 「きっとこうに違いない」

• 「この人は信頼できるはずだ」

• 「うまくいくに決まっている」

そんな風に、自分の見たい現実だけを見てしまう。

しかし、それでは、理念も、組織も、いつしか本質からズレていってしまいます。

だからこそ必要なのが、中庸です。

中庸とは、

• 怖れから極端に守りに走るわけでもなく、

• 自信過剰にリスクを無視するわけでもなく、

• 目の前に起こっていることを偏りなく受け止め、

• その流れを整えながら、未来を選び取っていく態度

決して、「動かないこと」ではありません。

動く前に、心のバランスを整える力

それが中庸なのです。

理念を組織に根づかせようとするとき、どうしても「伝えたい思い」が強くなります。

その情熱はとても大切なものです。

でも、

• 早く伝えよう

• 正しく伝えよう

• 響かせよう

と焦れば焦るほど、「伝えたい自分」と「受け取り手」との間に、知らず知らずのうちにズレが生まれてしまう。

理念とは、本来、強く押し付けるものではなく、

整えた空気と、自然な流れの中で伝わるものです。

そのためには、自分の中に中庸を取り戻し、

「今、相手は何を感じているだろうか」

「この流れはどこに向かっているだろうか」

と静かに問いながら、整え続ける姿勢が必要なのです。

神話に登場するオオクニヌシも、

決して「力で押し通す」ことをしませんでした。

• 傷ついた白兎に、上から助けを押しつけるのではなく

• 話を聞き、状態を受け止め、最善を選び取った

そこにあったのは、「助けたい」という想いと、

「今この瞬間に必要なことを見極める」という中庸の立場でした。

だからこそ、彼は流れをつかみ、未来をひらいたのです。

経営も、理念浸透も、まったく同じです。

偏りなく整え、問いながら、選び取り続ける。

それができる組織は、時間はかかっても、

確実に静かな強さを育てていきます。

【第6章(リファイン版)】理念を崩す最大の落とし穴——「内と外の不一致」

どれほど立派な理念を掲げても、

それが本当に伝わるかどうかは、言葉の美しさには左右されません。

理念を形骸化させてしまう最大の要因

それは、「内と外の不一致」です。

内と外の不一致とは、

• 表向きには立派な理念を語りながら、

• 実際の判断や行動がそれに伴っていない

という状態を指します。

表面上のスローガンと、現場での意思決定や振る舞いにズレがあれば、

社員や顧客は、その違和感を敏感に感じ取ります。

言葉は一瞬で人を惹きつけるかもしれませんが、

行動のズレは、じわじわと信頼を侵食していくのです。

この「内と外の不一致」のリスクは、神話にも色濃く描かれています。

因幡の白兎の物語に登場する八十神(やそがみ)たち。

彼らは、「姫に求婚する」という立派な目的を掲げて旅をしていました。

しかし、

• 弟であるオオクニヌシに荷物をすべて押し付け、

• たびたび危険な目に遭わせ、

• 困っている白兎にも誠実に向き合わず、

• その場しのぎの嘘を教えた

つまり、彼らの理念(求婚)と行動がまったく一致していなかったのです。

このズレは、一見してわかるものではありません。

言葉だけを見れば、彼らも求婚を目指していた。

けれど、

「誰も見ていないところで、どう振る舞っているか」

そこに、理念と行動の本当の一致・不一致が表れるのです。

最終的に選ばれたのは、表面的なアピールをしなかったオオクニヌシでした。

彼は、荷物を押し付けられても、危険な目に遭っても、

誠実に、静かに、歩み続けた。

理念と行動が、内側から自然に一致していたのです。

現代の経営でもまったく同じです。

• 理念を唱えるだけではダメ

• 社外に向けた立派な言葉だけでもダメ

• 日々の小さな行動が、言葉と一致しているか

それを問い続けなければ、理念は空洞化し、組織全体の信頼も揺らいでいきます。

だからこそ必要なのは、整える力です。

理念を言葉だけで語るのではなく、日々、行動を整え直し、内側から理念と一致していくこと。

その積み重ねが、目に見えないけれど確かな「信頼」という空気を育てるのです。

【第7章(リファイン版)】整える力が場を変える——理念は空気となって伝わる

理念は、ただ言葉を並べても、人には伝わりません。

人が本当に動くとき、そこには必ず、空気があります。

空気とは、

• 誰かが何も言わずとも感じ取るもの

• 言葉にならない「雰囲気」や「在り方」

• 無意識に影響を与える「場」の力

つまり、理念が浸透しているかどうかは、場の空気に現れるのです。

神話の中でも、八十神たちが作り出していた空気は、まさに場を濁らせるものでした。

• 弟に荷物を押しつける

• 互いに責任を押しつけ合う

• 目の前の存在を尊重しない

• 苦しんでいる者にいい加減な態度を取る

一つ一つは小さな行為かもしれません。

けれど、それらが積み重なることで、場に「他者を蔑ろにする空気」が漂っていったのです。

この空気は、姫への求婚という「一世一代の場面」にまで影響を及ぼしました。

言葉では取り繕えても、長く積み重ねてきた空気は、隠すことができなかった。

だからこそ、最終的に選ばれたのは、表向きの立派さではなく、

日々の小さな整えを積み重ねたオオクニヌシだったのです。

現代の経営も、まったく同じです。

• 理念をポスターにして貼るだけでは変わらない

• 研修で理念を唱和しても、空気が違えば心には届かない

人は、場の空気を敏感に感じ取ります。

• 本当に大切にされているのか

• 経営者が理念を行動で体現しているか

• 目に見えないところでも一貫しているか

それらは言葉を超えて、自然に伝わっていくのです。

神社もまた、言葉よりも空気で人を迎える場所です。

• 清らかな場の整え

• 時を超えて受け継がれる静けさ

• 誰かの祈りが積み重なった空気

訪れる人は、言葉では説明できない安心感や静けさを、身体で感じ取ります。

これこそが、整えた場が人を動かす力なのです。

経営も同じです。

• 外向けのスローガンを掲げる前に

• 組織の中の空気を整えること

• 日々の選択の積み重ねで場を育てること

それこそが、理念を空気として自然に伝え、人を巻き込み、未来を動かしていく原動力になるのです。

【第8章】神社学が伝える整える力・中庸・未来をつなぐ知恵とは

ここまで見てきたように、理念を本当に伝えるために必要なのは、

単なる言葉の美しさではありません。

• 内と外を一致させること

• 日々の小さな整えを積み重ねること

• 偏りなく今を見極める中庸の姿勢を持つこと

それらを自然に体現できたとき、

理念は押し付けることなく、空気となって周囲に沁みわたっていきます。

では、この「整える力」「中庸」という力を、

現代の私たちが磨き続けるためには、どうすればいいのでしょうか?

その答えの一つが、神社学にあります。

神社学とは、

• 神社という「場」が持つ構造と意味

• 心理学に裏打ちされた「人の整いの仕組み」

• そして日本の風土が育んできた、自然と共に整う知恵

これらを重ね合わせて、現代の生き方や経営に活かしていく視点のことをいいます。

神社は、単なる祈りの場ではありません。

そこには、

• 人が自然に中庸へと立ち戻れるような構造

• 外と内の境界を越えて、整えることを促す設計

• 時を超えて続く「見えない整え」が積み重なった空気

が存在しています。

そして、それらは単なる偶然ではなく、

土地、歴史、自然、心の在り方が積み重なった結果、生まれたものです。

つまり、神社は、整える力を思い出し、磨き直すための場であり、

そこに込められた知恵を体系化し、現代に役立てていこうとするのが、神社学なのです。

理念を根づかせたいと願うなら、まず自らの整える力を育てること。

そして、中庸という立ち位置を取り戻すこと。

それは、理念に限らず、

• 人間関係においても

• 組織づくりにおいても

• 人生そのものを進める上でも

かけがえのない基盤になります。

しかし、現代社会は、

• 早く結論を出すこと

• 強く主張すること

• 外見上の整えを優先すること

が評価されやすい流れにあります。

だからこそ、意識的に「整える力」「中庸の感覚」を養わなければ、

簡単に流され、内と外がズレていってしまうのです。

⸻

神社学は、そんな今だからこそ必要な、

静かに、でも確かに自分を整える方法を伝えています。

• 理念を伝えるために

• 組織を育てるために

• 自分自身の未来をひらくために

整え、中庸を育て、流れを見極める——

それを支える静かな知恵と実践を、

神社学は今、私たちに届けてくれているのです。

【第9章】理念浸透とは「中庸から響く声」になること

理念を本当に伝えたいとき、声高に叫ぶ必要はありません。

むしろ、静かに、深く、中庸から発せられる声こそ、

人の心に沁みわたっていきます。

中庸とは、どちらにも偏らず、押しつけず、流れを見極めながら、

自らを整え続ける立ち位置でした。

この中庸の感覚から発せられる理念は、

• 無理に押し通そうとせず

• 理解されるまで焦らず

• 自然に、その場の空気に溶け込んでいく

だからこそ、受け取る側の心に、抵抗なく届きます。

経営においても同じです。

理念を力強く語ることは、もちろん大切です。

しかし、それ以上に大切なのは、

整えた空気と、中庸から自然にあふれる態度で示すこと。

「この人が言うなら、信じたい」

「この場の空気に乗りたい」

そう思わせるのは、言葉の強さではなく、

言葉と行動と空気が一致している静かな力なのです。

神話のオオクニヌシも、何も押し付けることなく、ただ整え、ただ誠実に、

自らの態度で信頼を築いていきました。

それが最終的に、誰よりも強い求心力となり、未来をひらく選択につながったのです。

神社もまた、「ここに来なさい」と叫ぶことはありません。

ただそこに在り、整えられた空気を保ち続ける。

そして、訪れる人が自然に自分を整え、中庸に戻れるように、静かに支えているのです。

経営も、理念も、人生も同じです。

• 無理に引き寄せようとしない

• 声高に叫ばない

• 整え続けることによって、自然に人が集まり、共鳴が生まれる

これこそが、理念浸透の本質であり、未来をつくる力です。

そして、その整える力、中庸の在り方を、

神社という場と、神話の物語と、心理学の知恵を重ね合わせて

現代に生かしていく視点こそ神社学なのです。

【第10章】あなたの理念が未来を動かす——神社学とともに

これまで見てきたように、理念は、言葉で飾るものではありません。

日々、自分自身を整える力を育て、中庸の立ち位置から、

自然と流れを見極め、選び取っていくこと。

その静かな積み重ねによって、理念は空気となり、未来への流れをひらく力になります。

あなたが今、整える力を磨き、言動を一致させ、中庸から響く声を持とうとしているなら

それは、

たとえ小さな一歩に見えても、

確かに未来を動かす準備を始めているということです。

神話に登場するオオクニヌシも、最初からすべてを整えていたわけではありません。

荷物を背負わされ、苦しい場面を乗り越え、何度も試されながら、

それでも整え続け、自らの在り方を磨き続けた。

その積み重ねの先に、白兎との出会いがあり、

姫との結びつきがあり、未来を導く存在へと成長していったのです。

今、あなたが取り組んでいる整えも、一つひとつは小さく見えるかもしれません。

けれど——

あなたの整えた物語は、必ず誰かに届き、静かに流れを変えていきます。

焦らず、取り繕わず、静かに、自分自身の物語を磨き続けてください。

その積み重ねが、やがて人を巻き込み、未来をひらいていくのです。

神社学は、その静かな旅を後押しするためにあります。

神社の場に込められた整えの力、

神話に刻まれた問いと選びの知恵、

心理学と風土に支えられた人の心の整え方。

それらすべてを重ね合わせ、今を生きる私たちの整える力を支え直すために、

神社学は存在しています。

あなたの理念が、あなた自身の整える力が、これからの未来を動かしていきます。

どうか、自分を信じて、歩み続けてください。

私たちは、その旅路を、神社学という視点から、静かに、力強く支えていきます。

もし、あなた自身の整える力をさらに深めたいと感じたなら

神社学を体系的に学び、理念を育てる整える力を磨き続けるための場として、

私たちは【神社ゼミ】を開いています。

神社ゼミでは、

• 神社という場に秘められた整えの構造

• 心理学と重なる「人が整う仕組み」

• 日本の風土が育んだ、中庸に立ち戻る知恵

を、理論と実践の両面から紐解いていきます。

言葉だけではなく、整えた空気を生み出す力を育てる

それが、神社ゼミの一番の目的です。

焦らず、取り繕わず、静かに自分自身の物語を磨き続けるために。

そして、その物語を通して、周囲と未来に静かな流れを生み出していくために。

もし、あなたがさらに一歩踏み出したいと感じたなら、

神社ゼミでお待ちしています。

▶︎【神社ゼミの詳細はこちら】

5日間無料メール講座

『運が動き出す!整える力を身につける神社活用法』

がんばっているのに、成果が安定しない。

努力しているのに、流れが続かない—— その原因は、行動ではなく“整えの土台”かもしれません。

神社は「お願いをする場所」ではなく、 本来は“自分と環境のリズムを調える場所”。

この講座では、全国延べ2万社を巡って体系化された神社学から、

運の流れと調和するための“整える力”を、心理学と風土の視点でお伝えします。

がんばる前に、整える。

そのひと工夫が、運と成果の差になります。

▶【日本古来の神道から学ぶ『整え方』の第一歩はこちら 】

その他のブログ

【光輝ブログ】宇佐市平和資料館を訪れて、改めて感じた慰霊の気持ちと平和への想い

目次宇佐市平和資料館で特攻隊員の疑似体験をして想いを馳せる初めて訪れた宇佐市平和資料館実物大の零戦模型のコックピットの衝撃疑似体験し考え続けることで先人の行動や……

2025年08月01日

「ひかり塾」同窓会で再確認した人との関わりの大切さと気づきの連鎖

目次ひかり塾を経験した皆さまの集まりが新たな気づきを与えてくれる共通認識と心理的安全性の確保で内気な人も旧知の友のように他の人との関わりがあるからこそ可能なこと……

2025年08月01日

神社と漢方の意外な3つの共通点。より広い視野で包括的に学ぶ意味とは

目次大きく3つの共通点がある神社と漢方古来、根付いてきた神道の影響により日本になじんでいった漢方歴史的に見ても共通点の多い漢方と神社一部が全部、全部が一部。包括……

2025年07月03日

「劇場版『名探偵コナン』」と「神旅®」~忘れ去られた神様との繋がり感を取り戻す~

「目の前にいるわけではないのに、遠い昔ここにいた方々と出会い、通じ合えたような気がした」 先日、「神旅®アウェイク」を行った宇佐の地で、歴史上の人物に共感し、ご……

2025年06月13日

【光輝ブログ】アメリカの海軍史研究者にも「幸運艦」といわしめるほど名を馳せた駆逐艦「時雨」

旧日本海軍が所有していた艦はほとんどが悲劇的な結末を迎えています。ですが、そんな中でも不思議なほどに被害を受けることなく生き残った艦が何隻かあります。 「幸運艦……

2025年06月02日

日本古来のマインドフルネスで整える自分軸。経営者に伝えたい決断力の高め方

アテアでは先人の知恵を大切にし、それらを人生や仕事に生かしていただくための知識や具体的なワークをお伝えしています。ですが、先人の知恵とはどういったものか具体的に……

2025年05月30日

【見えない世界の基本①】人も土地も物も。誰もが持つ情報空間とは

アテアでは、「神旅®」を始めとするセミナーやビジネスコンサルティングなど各種サービスを通して、皆さまが望む未来へと向かうためのお手伝いをさせていただいています。……

2023年11月27日